优雅、温柔、严厉……各种风格的女性教育工作者闪耀在校园,已成为一种常态。

然而,时光回溯百余年,战火与礼教的双重枷锁仍禁锢着神州大地,那时的女性,不仅不能教书,甚至不被允许走入学堂。但历史的洪流中,总有一些勇敢无畏的女性,从闺阁走向学堂,以单薄之躯撞开千年蒙昧,用一生诠释了何为“教育者的脊梁”。

往昔的河床,当下的故事,流淌明日的微光。在国际劳动妇女节到来之际,不妨拨开大历史的烟尘,从女性教育人的百年故事,感受她们跨越时空而来的力量。

1903年深秋的安徽火车站,21岁的吕碧城即将登上前往天津的火车,离她向往的新式教育更近一步。守旧派舅舅的咒骂仍在耳畔:“都被退婚了,还不安分,想着抛头露面!”虽然不知前路如何,但她誓要一试。

到了天津后,身无分文的她无奈写信,向借住在《大公报》报馆的亲戚求助。机缘巧合,这封信被《大公报》总负责人英敛之看到。英敛之读罢,惊叹:“好文采!” 当即邀请吕碧城进入报馆,成为首位女编辑。她以“自由平等”为笔锋,在《论提倡女学之宗旨》中写下:“女子者,国民之母也。”

1904年,为推动女性觉醒,吕碧城计划创办 “北洋女子公学”。但在当时的背景下,女校还并未纳入正规教育制度,办女学实属“艰苦缔造”。得益于吕碧城的影响力,北洋女子公学得到了时任直隶总督兼北洋大臣的袁世凯等人的支持,最终“将近一载,始克成立”。经过探索和实践,吕碧城写出了兴办女学的真知灼见,提出了让学生在“德、智、体”三方面全面发展的办学宗旨。

两年后,她又创办 “北洋女子师范学堂”,成为首位女校长,也是中国第一位女校长。

当代启示

当教育创新成为时代命题

AI重构认知的今天,教育者的破茧从未停止。当知识获取变得触手可及,我们更需要打破“讲台中心主义”的勇气——如何把元宇宙变成历史课的古战场,让短视频成为诗歌的现代载体?真正的教育革命,永远始于对“本该如此”的质疑。

1905年杭州的暴雨夜,16岁的吴贻芬吞金自尽。这位渴望新学的少女,用最惨烈的方式控诉“女子无才便是德”的荒谬,终于,为她和妹妹吴贻芳换来了就学的机会。

1916年2月,吴贻芳凭借努力,进入著名的南京金陵女子大学学习。时光流转,1922年5月,她凭借优异成绩获得巴勃尔奖学金,远渡重洋,前往美国密执安大学留学。在那里,她刻苦钻研,先后斩获生物学博士学位和哲学博士学位。

1928年,一封电报从母校金陵女子大学飞来,邀请吴贻芳回国担任校长。彼时,她年仅35岁,一跃成为中国当时最年轻的校长。

早期的女子学堂,多以培养贤妻良母为宗旨。哪怕是像梁启超这般开明之人,谈及女性教育,也认为不过是上能辅助丈夫,下能教育子女。但吴贻芳却疾呼:“我办校,是为了培养女界的领导者,让她们为社会所用!”

她为金陵女子大学定下了 “厚生” 的校训,并解释道:“‘厚生’,是我们人生的目标。我们活着,不只是为了自己,更是要用智慧与能力,帮助他人,造福社会。如此,不仅能让他人受益,自己的生命也会更加丰富多彩。”

当代启示

当教育理念面临价值抉择

在“内卷”与“躺平”的夹缝中,当代教育者更需要这份淬火成钢的定力。教育不是塑造标准零件,而是培养完整生命。正如吴贻芳将“厚生”刻入校训,今天的教育者同样需要这种超越功利的精神坐标。

1917年,冬,一艘轮船带着寒意与颠沛驶进上海吴淞口岸,24岁的曾宝荪——伦敦大学第一位拿到理科学士学位的中国女性,怀揣着教育救国与科学救国的理想登岸。

几个月后,中国第一所“女子国际学校”——艺芳女校开学。不同于当时的女子学堂,艺芳女校极为注重培养学生人格与社会责任意识。在每周五下午,学校会邀请一位校外名人进行专题演讲。每星期六,曾宝荪会针对世界、中国、湖南省的社会大问题(如欧战、五四等时事)发表演讲,并鼓励学生发表自己的观点、积极讨论。

受家塾的影响,曾宝荪还注重以爱来关心和感化学生,追求的是“学校应当给学生一个家的感觉”。她会亲自配药送水照顾生病的学生,经常会与淘气或有心理疾病的学生谈话……在学生管理中不训斥、不处罚、不辞退,对犯错误的学生,“从无记过、开除之记录。”

曾宝荪一生未婚,她曾说:“我如果结婚,顶多能教养几个子女;如果从事教育,我可以有几千个孩子。”

当代启示

当教育温度面临效率挤压

在绩效考评与升学率的双重压力下,“博爱”愈发成为稀缺品质。教育工作者面向的是每一个学生,不只是学困生、问题生,也不只是优秀生,当我们对“中等生”的讨论浮出水面,恰是曾宝荪“以爱为底色”理念的现代回响。

18岁那年,在上海求学的陈衡哲收到催婚家书。在她眼中,包办婚姻与 “人口买卖” 无异,她坚决拒绝,为表决心,甚至立下 “终身不嫁” 的誓言。

1914年,陈衡哲赴美求学,在瓦沙大学,她尽情汲取知识养分。学校优良的条件助力她从懵懂少女成长为优秀女学者,期间发表多篇作品。1917年5月,国内文学革命思潮涌起,她率先在《留美学生季报》发表白话小说《一日》,成为中国第一篇白话小说。

爱情也在此时降临。1915年,陈衡哲投稿《来因女士传》,总编任鸿隽十分欣赏,此后频繁约稿,见面后更是倾心。但陈衡哲秉持不婚主义,多次拒绝求婚。1919年冬,任鸿隽赴美考察,第一时间看望她并真诚表白,他对陈衡哲说:“你是不容易与一般社会妥协的。我希望能做一个屏风,站在你和社会的中间,为中国来供奉和培养一个天才女子。”陈衡哲终被打动。

1920年,陈衡哲与任鸿隽一同回国,她成为北大首位女教授。后因怀孕暂停教学,于家中编成中国第一部《西洋史》,独特写法让其大受欢迎,一年内再版6次。与此同时,她还完成了《文艺复兴小史》《基督教在欧洲历史上的地位》《洛绮思的问题》《孟哥哥》等多部作品,在学术与文学领域大放异彩。

当代启示

当教育身份面临多维挑战

在“事业女性”与“家庭角色”的平衡中,“优雅”一直是女性教育者们最有力的力量,她们从家庭学会如何倾听、陪伴,给予子女无条件的爱,并将这份爱转移、传递给自己的学生。事业和家庭,不再是非此即彼,而是相辅相成。

1952年,获得麻省理工学院物理学博士学位后,谢希德放弃了留校任研究员的机会,想要回到中国,但当时美国已出台规定,凡在美国攻读理工科专业的中国学生,不得返回中国大陆。出于对国内局势的绝望判断,父亲谢玉铭希望女儿和女婿曹天钦留在英国或者美国,但谢希德夫妇毅然决然地回国了。

1983年,谢希德正式担任复旦大学校长,成为新中国高校第一位女校长。她力排众议,率先在国内打破综合大学只有文科、理科的苏联模式,增设了技术科学学院、经济学院、管理学院等多个学院,将复旦变为一所拥有人文科学、社会科学、自然科学、技术科学和管理科学的综合性大学。

1995年,谢希德赴北京参加联合国第四次妇女大会非政府组织妇女科技的专题论坛,针对她一直关心的女科学工作者生存状态、机遇和挑战等问题发表讲话;会后,她又专门撰写了《如何使女数理科技工作者后继有人》作为总结,其中谈到:“I don't want all girls to go to hard science, they should have the right to choose, but they should not be kept out because of prejudice and other barriers. ”(我不是希望所有女性女孩子都投身科学,但她们应该有选择的权利,而不是因为偏见或其他障碍被排除在外。)

当代启示

当学科壁垒遭遇融合使命

在知识迭代加速的今天,教育者的“理性”正被赋予更锋利的使命——它不仅是破除偏见的利刃,更要成为缝合学科鸿沟的金线,比如用哲学思辨为算法注入伦理温度,以艺术审美为代码书写人文注脚。真正的跨学科教育,终将指向完整的人。

1978年改革开放伊始,40岁的李吉林翻开人教版第五套教材,敏锐察觉到传统语文教学的困境——枯燥的课本与儿童活泼天性的矛盾。于是,当其他教师还在机械教授拼音时,她尝试将拼音融入儿歌,识字教学中拓展词语,看图学句时引导表达,让语言学习回归真实应用场景。

这位南通教师首创的 “情境教学法”,打破了课堂的封闭性。她带着学生观察春天的蒲公英,在教室布置四季角,用音乐辅助古诗教学。1979年夏天,她带着学生登上晶体管厂顶楼,指导一年级学生完成《我们的家乡真美呀》口头作文,用 “鸟瞰”视角培养孩子的观察力。这种让儿童在情境中感知、体验的教学方式,逐渐形成 “趣、美、智”的独特风格。

用儿童的心去体验,用儿童的眼睛去看,就这样,在日复一日的教学实践中,在李吉林的影响和带领下,情境教学不仅成为学生们喜闻乐见的形式,也成为中国小学教学的一股春风,吹向了全国很多学校。

李吉林一辈子都保持着创新、学习的前进姿态。60岁的她拒绝 “老年人的封闭”,持续深耕教育科研。20年间出版10余部专著,发表200余篇论文,三次获得全国教育科研一等奖。80岁时完成情境教育范式建构,将研究成果推向国际。直到生命最后阶段,她仍在修订《情境教育三部曲》英文版,为《情境教育学》撰写提纲。

当代启示

当教育模式面临个性化挑战

在标准化教育与个性化需求并存的今天,教育者更要守护“不可量化的瞬间”:在动态学习画像中发现独特思维脉络,用项目制学习搭建个性化成长阶梯。教育的真谛,在于让每粒种子遇见适合的春风。

1927年,浙江诸暨的梧桐叶正泛黄时,17岁的她从杭州女子师范学校毕业,带着每月20块大洋的聘书,成为绍兴第五中学附小的语文教师。亲朋好友对她的择业褒贬不一,然而斯霞坚信:“当教员,和天真烂漫的孩子在一起,挺有意思;当教员,就是自食其力,应当引以为荣。”

尽管历经辗转,斯霞于1932年来到南京师范大学附属小学的前身中央大学实验学校小学部,真正找到了她的教育舞台。新中国成立后,教师地位提升,她开始系统研究低年级识字教学。1958年,江苏省启动小学五年制改革试点,斯霞创造性地提出 “字不离词、词不离句、句不离文”的分散识字法,让学生在两年内掌握2000多汉字,阅读量远超同期水平。

日复一日,年复一年,她不仅关心学生的学习,更关心他们的生活。她说:“作为一名教师,不仅要掌握知识,更要有童心、有母爱。与孩子打成一片,这叫有童心。把学生当作自己的孩子一样看待,这就是对学生的母爱。”学生们亲切地称她 “斯妈妈”,她的宿舍常年住着家庭困难的孩子,抽屉里常备红糖姜茶和作业本。

2004年,从教68载,已94岁的斯霞与世长辞。她的墓碑上刻着她最常说的一句话:“我为一辈子做小学教师感到自豪。”

当代启示

当心灵对话被量化考察

在快节奏的教育环境中,“亲切”成为对抗教育异化的良方,它不是简单的温柔,而是对每一个生命的尊重与关怀。正如斯霞用一生诠释“爱的教育”。教育者的亲切,是让学生感受到被爱的底气,是让他们在未来的路上走得更加坚定。

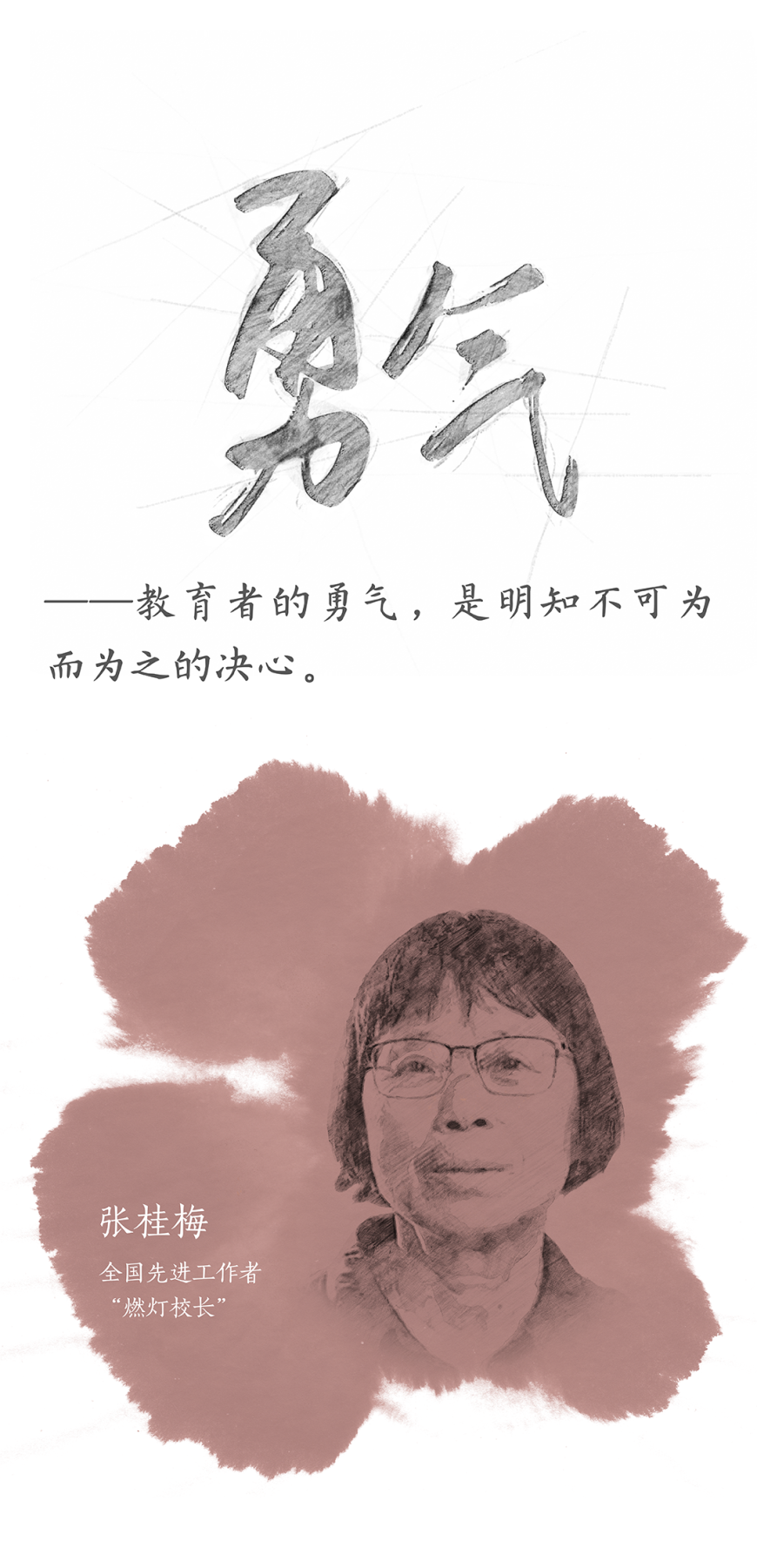

1997年,张桂梅躺在躺在华坪县医院的病床上,她刚刚被查出5斤重的子宫肌瘤,而所有的积蓄都已为医治去世的丈夫花光。山区教师凑钱为她治病,县长握着她的手说:“砸锅卖铁也要救你。”最让她震撼的,是一位女村民徒步几十里,捐出仅有的5元路费。

“他们把我救了,我活着要干什么?”死里逃生的张桂梅把生命掰成了两半,白天在教室批改作业,夜晚在福利院给孤儿们缝补衣裳。渐渐地,她发现教室里的女学生越来越少,家访时常见十四五岁的女孩在田埂上插秧。“读书有啥用?迟早嫁人生娃。”

2002年,45岁的张桂梅萌生创办免费女高的念头。她像 “乞丐”般四处筹款,被质疑、被驱赶,五年间磨破了二十多双鞋。2008年,华坪女高终于在荒坡上诞生。在没有围墙的校园里,她们的誓词是:“我生来就是高山,而非溪流。”

17年来,她走过12万公里家访路,曾经摔断过肋骨,昏倒在悬崖边,同样的17年里,华坪女高2000多名毕业生走出大山,有人成了医生,有人成了教师,还有人当兵入伍……

2021年,在 "七一勋章" 授勋现场,她用沙哑的嗓音说:“只要还有一口气,我就要站在讲台上。”

当代启示

当教育资源面临结构失衡

在精英教育与普惠教育的张力中,“勇气”成为弥合裂缝的良方。城市教师定期赴山区开展“走教”,社区教育工作者为外卖骑手开设夜校——“我生来就是高山”的呐喊已在更多人心中回响。教育平权从不是宏大叙事,而是无数人拾柴点燃的希望。

可以是吕碧城西装革履的锋芒,也可以是吴贻芳阴丹士林旗袍的温润;既能像斯霞童心母爱的细腻,也可如张桂梅扎根大山的坚守。真正的教育力量,从来都是刚柔并济的共生体。

这些穿越时空的灵魂共鸣,构成了中国女性教育者的精神谱系。愿大家都能在这些前辈的足迹中,找到属于自己的坐标,完整地成为自己。